運動前のストレッチのウソ、ホント 運動前のストレッチ(応用編)

前回の運動前のストレッチ(基礎編)で、

ランニング前は股関節周囲の筋肉を伸ばすことの必要性、重要性についてお伝えしました。

最近、インターネット上の情報の中には

「運動前のストレッチは実は怪我をしやすい」

「パフォーマンスが下がる」

運動前にストレッチを行うことは実は良くない!という説が目立ちます。

運動前にストレッチをするべき?しないほうがいいの?

今回は、この悩みに答えます!もう、迷わせません。

そもそもストレッチには様々な種類があります。

○ストレッチの種類

・静的ストレッチ

一般的に多く知られているストレッチで、

反動を利用せずゆっくりと筋を伸張し、数秒間保持するストレッチです。

・動的ストレッチ

静的ストレッチとは違い反動を利用して筋を伸張する方法。

ラジオ体操はこの要素が強いです。

・PNFストレッチ

PNFはProprioceptive Neuromuscular Facilitationの略で、

日本語では固有受容性神経筋促通法となります。

簡単に言うと、全身各所にあるセンサーを刺激して体の機能を改善するリハビリの手段です。

筋肉を最大収縮させた後に弛緩させる方法です。

「こんなに種類があって、どれをやればいいの?全部やればいいの?」

目的に応じてストレッチの仕方を変えたり、

異なる種類のストレッチの組み合わせが必要なのです。

例えば、バスケットボールのように前・上・横に動く動作が多いと

それに合った部位のストレッチが必要ですが、

ただ伸ばして可動域を広げてもそれだけでは不十分な場合があります。

可動域が広がる=スポーツにおけるパフォーマンスの向上

実は、これはケース・バイ・ケースです。

可動域が広がる分、伸びた分だけ縮む力も必要となります。

その分、縮むには時間がかかってしまいますね。

一瞬のスピードが重視されるスポーツは不利になってしまう可能性があります。

ストレッチで筋肉を伸ばすと当然その筋肉も緩みます。

足首で説明させていただきますと、

足首がぐねぐねしたように動く方は必ずしもダッシュが速いとは言い切れません。

弓で例えると、弦が緩んでると普段と同じように引っ張っても遠くへ飛びにくく、

遠くへ飛ばすには緩んでいる分長く引かなければなりません。

それには時間もかかりますよね。

人間の体でも同じ事で、大きな力を発揮するにはある程度の緊張も必要となります。

「ならどうすればいいの?」

まずは股関節周りのストレッチを行います。

よろしければこちらをご参照ください。

https://www.stretchnavi.com/interview/bui/kiso/column-kouzaki20141014

静的ストレッチ後に動的ストレッチを行う事。

ここが重要です!簡単に言いますと伸ばした筋肉に刺激(収縮)を与えます。

☆太モモ前・裏を伸ばしたら(下の図をご参考ください)

➡ 片足を前方へ出し、体重をかけ、ゆっくり戻します。

この際、腰が曲がらないように上半身は起こしたまま

行いください。これを交互に5回ずつ、計10回行います。

http://www.karada-aging.jp/sign/body/joint-muscles09

から引用させていただきました。

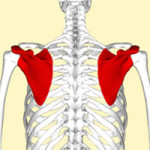

☆ふくらはぎを伸ばしたら(下の図をご参考ください)

➡ 顔を上げて胸を軽く張ります

(背骨を両肩甲骨で挟むイメージです)軽く足を広げます。

足の親指あたりに体重をのせ、ゆっくりかかとを上げます。

限界まで上げられたらゆっくり下ろします。

かかとが床に着く前にまた繰り返します。

(5〜10回くらい行いください)

http://www.karada-aging.jp/sign/body/joint-muscles09

から引用させていただきました。

☆ふくらはぎを伸ばしたら(下の図をご参考ください)

➡ 顔を上げて胸を軽く張ります

(背骨を両肩甲骨で挟むイメージです)軽く足を広げます。

足の親指あたりに体重をのせ、ゆっくりかかとを上げます。

限界まで上げられたらゆっくり下ろします。

かかとが床に着く前にまた繰り返します。

(5〜10回くらい行いください)

http://ameblo.jp/momokapapa/entry-10598398599.html

から引用させていただきました。

これを行っていただく事でストレッチで緩んだ筋肉を引き締め、

怪我の予防・パフォーマンスアップも期待できます。

「1つの方法で行う」「全てをとりいれる」のではなく

必要な分と用途に応じた事が必要となることと考えております。

「怪我をしない為のストレッチ」か「パフォーマンス向上の為のストレッチ」か、

はたまた両方か、これも目的により行う事も異なってきますよね。

2014.11.10

http://ameblo.jp/momokapapa/entry-10598398599.html

から引用させていただきました。

これを行っていただく事でストレッチで緩んだ筋肉を引き締め、

怪我の予防・パフォーマンスアップも期待できます。

「1つの方法で行う」「全てをとりいれる」のではなく

必要な分と用途に応じた事が必要となることと考えております。

「怪我をしない為のストレッチ」か「パフォーマンス向上の為のストレッチ」か、

はたまた両方か、これも目的により行う事も異なってきますよね。

2014.11.10

http://www.karada-aging.jp/sign/body/joint-muscles09

から引用させていただきました。

☆ふくらはぎを伸ばしたら(下の図をご参考ください)

➡ 顔を上げて胸を軽く張ります

(背骨を両肩甲骨で挟むイメージです)軽く足を広げます。

足の親指あたりに体重をのせ、ゆっくりかかとを上げます。

限界まで上げられたらゆっくり下ろします。

かかとが床に着く前にまた繰り返します。

(5〜10回くらい行いください)

http://www.karada-aging.jp/sign/body/joint-muscles09

から引用させていただきました。

☆ふくらはぎを伸ばしたら(下の図をご参考ください)

➡ 顔を上げて胸を軽く張ります

(背骨を両肩甲骨で挟むイメージです)軽く足を広げます。

足の親指あたりに体重をのせ、ゆっくりかかとを上げます。

限界まで上げられたらゆっくり下ろします。

かかとが床に着く前にまた繰り返します。

(5〜10回くらい行いください)

http://ameblo.jp/momokapapa/entry-10598398599.html

から引用させていただきました。

これを行っていただく事でストレッチで緩んだ筋肉を引き締め、

怪我の予防・パフォーマンスアップも期待できます。

「1つの方法で行う」「全てをとりいれる」のではなく

必要な分と用途に応じた事が必要となることと考えております。

「怪我をしない為のストレッチ」か「パフォーマンス向上の為のストレッチ」か、

はたまた両方か、これも目的により行う事も異なってきますよね。

2014.11.10

http://ameblo.jp/momokapapa/entry-10598398599.html

から引用させていただきました。

これを行っていただく事でストレッチで緩んだ筋肉を引き締め、

怪我の予防・パフォーマンスアップも期待できます。

「1つの方法で行う」「全てをとりいれる」のではなく

必要な分と用途に応じた事が必要となることと考えております。

「怪我をしない為のストレッチ」か「パフォーマンス向上の為のストレッチ」か、

はたまた両方か、これも目的により行う事も異なってきますよね。

2014.11.10

肩こり研究所 鍼師・灸師

鴻崎 國臣(こうざき くにおみ)

早稲田速記医療福祉専門学校にて国家資格を取得。

教科書による二次元ではなく、実際の三次元での人体構造を理解するために東京女子医科大学の解剖学教室にて解剖学を学ぶ。

治療を重ねるにつれ、まだ知り得ない人体構造があることに気づき、千葉大学医学部の解剖学教室にて学生時代とは異なる観点からリアルな解剖学を学ぶ。

肩こり研究所では鍼・マッサージ・ストレッチなどで単に「コリをほぐす」「筋肉をゆるめる」だけではなく、運動療法や日常生活動作改善などあらゆる視点から治療を組み立て「肩こりを生じさせない体に生まれ変わる」をゴールにしている。 取得資格 厚生労働省認定 鍼師・灸師

教科書による二次元ではなく、実際の三次元での人体構造を理解するために東京女子医科大学の解剖学教室にて解剖学を学ぶ。

治療を重ねるにつれ、まだ知り得ない人体構造があることに気づき、千葉大学医学部の解剖学教室にて学生時代とは異なる観点からリアルな解剖学を学ぶ。

肩こり研究所では鍼・マッサージ・ストレッチなどで単に「コリをほぐす」「筋肉をゆるめる」だけではなく、運動療法や日常生活動作改善などあらゆる視点から治療を組み立て「肩こりを生じさせない体に生まれ変わる」をゴールにしている。 取得資格 厚生労働省認定 鍼師・灸師

情報

肩こり研究所HP

https://gohongi-katakori.com

鴻崎國臣さんfacebook

https://www.facebook.com/knom.ooo.om