運動前に行うストレッチ(基礎編)

運動前にストレッチを行うことは今や当たり前となっております。

運動、スポーツを行う前に準備運動・ストレッチを行ったほうが良いということは、

どなたでもご存知の事でしょう。

でも、ストレッチの正しい方法ってご存知でしょうか?

ストレッチ方法はスポーツ・運動の種類によって最適な方法は異なります。

第1回目で取り上げるのは「ランニング前に行うストレッチ」です。

少しでも効率の良いランニングとなるよう、お手伝いさせていただきます。

運動前のストレッチの目的

・怪我の予防

(いきなり筋肉に大きな負荷をかけると肉離れや筋肉が炎症をおこしてしまう恐れがあります)

・可動域の広大(関節の動く範囲を広くすることで負担のかかりにくい正しいフォームで走れます)

ランニングの前にストレッチしないといけないのはココ!

ランニングの際、一番重要な部位は股関節です。

股関節は人間の重心となります。

そのため重心である股関節は一番動かさなければなりません。

スポーツの得意・不得意というのは、体をうまく使えるか、否かにかかっています。

体をうまく使えることは、体への負担を抑える事ができている、効率良く大きな力を発揮できる、

ということです。

これらの要となるのが股関節なんですね。

走る際には、全身の筋肉を使いますが、特に重要な筋肉は太ももの前後・ふくらはぎです。

これらの筋肉は股関節と密接な関係にあるのです。

伸ばすとどうなるの?

重複してしまいますが、筋肉は伸ばすことで

筋緊張の低下・関節の動く範囲の増大が期待出来ます。

筋緊張を低下させることで肉離れなどの怪我の防止、

関節の動く範囲が広がることで使いたい筋肉が使えることもでき、

さらに筋肉を無理なく動かせることができます。

(関節可動域が低いと筋肉を使おうとしても無理矢理となってしまうため

無駄な力・筋肉を使ってしまいます)

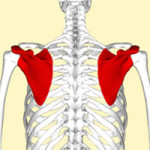

※肉離れの後発部位➡大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋・大腿直筋・腓腹筋

【伸ばしていただきたい筋肉】

ももの前の筋肉 ➡大腿直筋・大腿筋膜張筋・腸腰筋

ももの後ろの筋肉 ➡大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋

ふくらはぎ ➡腓腹筋・ヒラメ筋

【方法】

・ももの前(左足を伸ばす場合)

①片足立膝になります。(左膝を床に着けます)

②脱力し、左の膝に体重をのせます。

③右膝頭を前方へ移動します。

(足の指先方向に膝のお皿を移動させるイメージです)

④左の股関節の付け根を伸ばします。

⑥両足行いください。

※腰・骨盤は固定したままです。

・ももの後ろ(左足を伸ばす場合)

①足を少し前後にします(左を前、右を後ろです)

②左足に体重を乗せて、お尻を後ろに突き出します。

(左足の大腿(モモ)の裏が伸ばされます)

③つま先の方向を変えて(まっすぐ・内側・外側の3カ所が理想です)

それぞれの部分を伸ばしてください。(伸ばされるところが違ってきます)

慣れてきたら膝を伸ばした状態、膝を曲げた状態もお試しください。

④両足行いください。

※お尻を後ろに突き出す際は腰を曲げるのではなく骨盤を前に倒すイメージで行いください。

・ふくらはぎ(左足を伸ばす場合)

①両足を揃えた立ち姿勢から左足を1歩後ろに下げ、右足を1歩前へ出します。

②左足裏全体が地面についたまま右足の膝を曲げていきます。

③ふくらはぎを伸ばしたまま(体制はそのままで)腰を右へ回して外側、

左へ回して内側を伸ばします。(腓腹筋を伸ばします)

④②の体制を作り、左の膝を曲げてヒラメ筋を伸ばします。

⑤両足行いください。

【ストレッチしていただく際の注意点】

・股関節周りの筋肉(ももの前・後ろの筋肉)は骨盤に付着しております。

その為、股関節周囲の筋肉をストレッチする際は全て骨盤を固定した状態

(骨盤を支点としてください)で行ってください。

そうする事でより良いストレッチとなります。

・勢いをつけずゆっくり伸ばしましょう。

筋肉は反動をつけて伸ばしたり、長時間同じ体制で伸ばすことで筋肉を硬めてしまいます。

ゆっくり伸ばして痛気持ちいいくらいで留め、深呼吸を2〜3回程度(20秒程度)伸ばし、

ゆっくり戻してください。

可能であれば2〜3回行ってください。

インターネット、雑誌などには「反動をつけたストレッチが良い」などありますが

今回はあくまでも

①怪我の防止 ②体をうまく使えるようにする。

が目的ですので、大変恐縮ではございますがご理解いただけたらと存じます。

パフォーマンス向上であれば反動をつけた

「バリスティック・ストレッチ」などもとても効果的と思います。

(こちらにつきましては別の機会に解説させていただきます)

目的と一致していない方法は間違った方法です。

間違った方法では得られる結果が求めていたもの(目的)とは異なります。

ストレッチにしても筋肉トレーニングにしても

「目的と一致したことを行う」ことがとても大切です。

2014.10.22

肩こり研究所 鍼師・灸師

鴻崎 國臣(こうざき くにおみ)

早稲田速記医療福祉専門学校にて国家資格を取得。

教科書による二次元ではなく、実際の三次元での人体構造を理解するために東京女子医科大学の解剖学教室にて解剖学を学ぶ。

治療を重ねるにつれ、まだ知り得ない人体構造があることに気づき、千葉大学医学部の解剖学教室にて学生時代とは異なる観点からリアルな解剖学を学ぶ。

肩こり研究所では鍼・マッサージ・ストレッチなどで単に「コリをほぐす」「筋肉をゆるめる」だけではなく、運動療法や日常生活動作改善などあらゆる視点から治療を組み立て「肩こりを生じさせない体に生まれ変わる」をゴールにしている。 取得資格 厚生労働省認定 鍼師・灸師

教科書による二次元ではなく、実際の三次元での人体構造を理解するために東京女子医科大学の解剖学教室にて解剖学を学ぶ。

治療を重ねるにつれ、まだ知り得ない人体構造があることに気づき、千葉大学医学部の解剖学教室にて学生時代とは異なる観点からリアルな解剖学を学ぶ。

肩こり研究所では鍼・マッサージ・ストレッチなどで単に「コリをほぐす」「筋肉をゆるめる」だけではなく、運動療法や日常生活動作改善などあらゆる視点から治療を組み立て「肩こりを生じさせない体に生まれ変わる」をゴールにしている。 取得資格 厚生労働省認定 鍼師・灸師

情報

肩こり研究所HP

https://gohongi-katakori.com

鴻崎國臣さんfacebook

https://www.facebook.com/knom.ooo.om