体が柔らかければ、肩こり・首こり・腰痛にはならないの?

体が柔らかいというと、前屈や柔軟体操、ヨガのポーズ、などをイメージされることでしょう。

そして、柔らかさというのは、関節がどれくらい動くかどうか、と思われるはずです。

そもそも関節はどのくらい動けば良いとされるのでしょう?。

人間の体にはたくさんの関節があります。その中でもメジャーな関節をご紹介します!

まず、医学書に掲載されている参考可動域は以下のようになっております。

[関節の参考可動域]

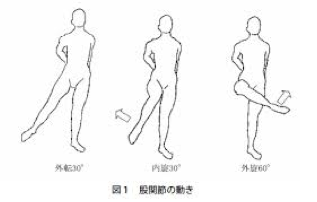

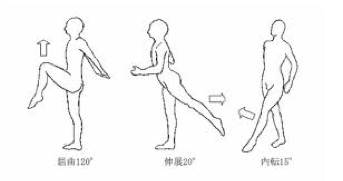

○股関節(コカンセツ)

・寛骨臼(骨盤。大腿の骨がはまる所)と大腿骨よりなる球関節(関節部分が球形)です。外転30°〜45°

内転(屈曲も伴う)30°

屈曲120°〜125°

伸展10°〜20°

外旋45°

内旋45°

www.seikei.med.saga-u.ac.jpから引用。

○肩関節(カタカンセツ)

・肩関節は5つの関節(肩甲胸郭関節・肩甲上腕関節・第二肩関節・肩鎖関節・胸鎖関節)

で構成されており、肩複合体と呼ばれます。その中でも特に重要なのが

◎肩甲胸郭関節(肩甲骨+肋骨)

挙上20°

下制10°

外転20°

内転20°

上方回旋45°

下方回旋20°

https://www.google.co.jp/url?から引用。

◎肩甲上腕関節(肩甲骨+上腕骨)※広く認知されている肩関節

肩の動きは肩甲骨と協力して動く(肩甲上腕リズム)ため肩甲骨の可動域もプラスしたものを表記します。屈曲160°〜180°

伸展40°〜50°

外転160°

内転30°(屈曲伴う)

外旋95°

内旋40°

www.tanagokoro-chiryouin.jpより引用。

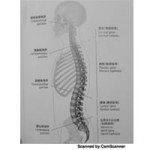

○椎間関節(ツイカンカンカンセツ)※椎骨が約33個で脊柱を構成、S字の湾曲を描く。

脊柱は頸椎・胸椎・腰椎・仙椎・尾椎に分かれます。

日常で特に重要な部位。

・椎骨(全体) 屈曲150° 伸展100° 外側屈曲 75° 回旋 90°

・頸椎(7個) 屈曲 65° 伸展 40° 外側屈曲 35° 回旋 50°

・胸椎(12個)屈曲 35° 伸展 25° 外側屈曲 20° 回旋 35°

・腰椎(5個) 屈曲 50° 伸展 35° 外側屈曲 20° 回旋 5°

回旋 外側屈曲 伸展 屈曲

www.octls.comから引用。

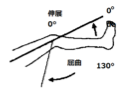

○膝関節(シツカンセツ)

屈曲130°

伸展0°

http://s.webry.info/sp/ikkokudou-t.at.webry.info/201208/article_4.htmlから引用。

○足関節(ソクカンセツ)

屈曲45°

伸展20°

内がえし30°

外がえし20°

https://www.google.co.jp/url?から引用。

なんとなく関節の動きのイメージがついたと思います。

あくまで、これらの数値は参考数値であり、人によって可動域は様々です。

野球選手は肩甲骨や肩関節、バレエダンサーは股関節の可動域が

一般人と比べて広い方が多いです。

ポイントは、プロのスポーツ選手は、体のすべての関節の可動域が広い、

ということではない点です。可動域は、日常良く行う動作によって異なるのです。

可動域が参考数値ならば日常で困難なく体を動かすことが可能です。

日常生活をこなせるだけでなく、「肩こり・首こり・腰痛になりにくい体に」

と言うことでしたら、参考可動域では不十分です。

ここからが本題です。

[そもそも肩こり・首こり・腰痛は、肩・首・腰の筋肉に過剰な負担がかかっています]

負担をかけないようにするためには、背中・臀部・大腿部の大きな筋肉を使うことです。

大きな筋肉といってもピンと来ないかもしれません。

肩・首の筋肉は小さい筋肉です。

小さい筋肉は大きな筋肉によりも疲労しやすいのです。

腰は首・肩に比べ筋肉は大きいですが、股関節が使えていないと

日常動作全て腰で負担するため腰の負担は大きくなります。

あくまで私の経験ですが股関節が硬い方は腰で代償動作を行っていることがほとんどです。

その為、股関節・背骨・肩甲骨の可動域は参考可動域より広い方が良いです。

ここで、疑問を持たれる方がきっといらっしゃることでしょう。

「可動域が広ければ体にかかる負担は減るの?

肩こり・首こり・腰痛にはならないの?体は柔らかいけど肩こりなんだけど・・・」

この疑問にもお答えします。

どんなに可動域が広くてもその関節を使えなければ意味がありません。

可動域がある = その関節を使える

これは間違いです。

ストレッチを行い関節可動域を広げる、筋肉を緩める、これに加え、

使いたい部分の関節、筋肉を使えるようになることが

「肩こり・首こり・腰痛」になりにくい体への近道です。

ただ、その体を作っていく上で大切なのは順序です。

関節可動域が確保されてないと筋肉を効率良く使えませんが

筋肉の硬さがあると(ストレッチでは緩みにくい筋肉)可動域を広げられない場合もあります。

体の使い方を良くする方法・・・

①筋肉の硬さを正常に戻す。

(鍼・マッサージ・ストレッチ・関節モビライゼーションなどを行います)

②各関節の可動域を確保し、自身で動かせるようにする。

③負担のかかりにくい動作を行う。

(筋肉の協同性を高め、小さな動きでも負担を分散できるような動作トレーニングを行います)

※これはスタンダードな順序です。状態によっては違う方法が必要な場合がございます。

話がそれてしまいましたが今回、皆様にもっとも伝えたいことは

「関節は本来どのくらい動くのか」

「関節可動域がどんなに広くても人体力学的に正しい体の使い方が

出来ていなと肩こり・首こり・腰痛に繋がりやすくなる」

と言うことです。

よく何かのポーズで体を反らしたり、前屈したり、後ろで腕を組んだりしますが、

あれが出来ないからといって焦る必要はありません!

参考可動域が確保できていれば日常生活に問題はありません!

2014.12.17

教科書による二次元ではなく、実際の三次元での人体構造を理解するために東京女子医科大学の解剖学教室にて解剖学を学ぶ。

治療を重ねるにつれ、まだ知り得ない人体構造があることに気づき、千葉大学医学部の解剖学教室にて学生時代とは異なる観点からリアルな解剖学を学ぶ。

肩こり研究所では鍼・マッサージ・ストレッチなどで単に「コリをほぐす」「筋肉をゆるめる」だけではなく、運動療法や日常生活動作改善などあらゆる視点から治療を組み立て「肩こりを生じさせない体に生まれ変わる」をゴールにしている。 取得資格 厚生労働省認定 鍼師・灸師

情報

![Re:[アールイー]](https://www.stretchnavi.com/wp-content/uploads/2014/04/200x200.jpeg)